“解决塑料污染到了最紧迫的时候”:雀巢用创新直击塑料议题

2021年8月,Impact Hub Shanghai 在可持续创新创业平台 Makeable 上发 […]

没有垃圾的建筑世界,你能想象吗

建筑行业已经成为中国能耗与碳排放量最大的行业。根据《中国建筑能耗研究报告2020》数据,2018年中国建筑全过 […]

从穿“棉袄”的房子到没有“烟火气”的厨房,零碳建筑长什么样?

Makeable 从可再生能源、电力改造、能源效率提升、材料与能源替代、行为改变和 CCUS 六大气 […]

低碳钢铁是怎样炼成的?

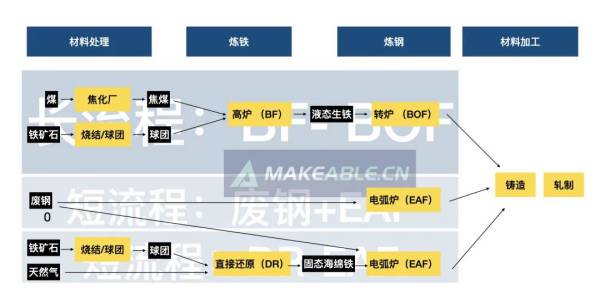

“30·60”双碳目标下,钢铁作为工业部门第一大碳排放来源,实现减排目标首当其冲,又任重道远。继对建筑行业减排 […]

这款能喂饱全球的超级食物,还能捕获二氧化碳和代替塑料!

最近网络流传的上海人指导北京人的囤菜名单中,脱水海藻榜上有名,比如海带、紫菜、裙带菜和石花菜。因为此类食物不仅 […]

刚刚买完了推特的马斯克,又花一亿美金买了点“空气”

全球首富埃隆·马斯克最近真的没闲着,大家都知道的是,他刚豪掷440亿美元收购了推特。不过可能相对较少人知道的是 […]

氢气,钢铁脱碳的未来

钢铁是工业部门第一大碳排放来源,实现减排目标首当其冲,又任重道远。在钢铁行业碳中和研究的🔗第一篇中,我们主要分 […]

“未来之家”这么酷:小龙虾盖房子、空气洗手液、地板自发电!

刚刚过去不久的冬奥会不仅是体育盛宴,还可称为一场大型潮物新品“种草机”: 从设计师款运动羽绒服到奥运村的同款按 […]